ALMA und das Zentrum der Milchstraße © ESO/B. Tafreshi (twanight.org)

„Was heißt hier Staunen!“

Floris van der Tak

„So besonders ist die Erde dann auch wieder nicht“, sagt Floris van der Tak. Seit 2023 lehrt und forscht er als Professor für Astrochemie und die Bewohnbarkeit von Exoplaneten an der Universität Groningen; zuvor war er Professor für Submillimeter-Astronomie. Er weiß: Um Astronomie zu studieren, braucht es weit mehr als nur die vage Idee, dass Sterne schön sind.

Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Universum? Können Sie sich erinnern, was den Ausschlag für dieses Interesse gegeben hat?

Schon in der Grundschule habe ich gern in die Sterne geschaut; ich hatte auch ein kleines Teleskop. Auf dem Gymnasium spielte ich Cello und dachte daran zur Musikhochschule zu gehen. Aber mir gefiel auch Physik sehr gut, also habe ich Astronomie studiert und Mathematik. Das versuche ich auch jungen Menschen zu vermitteln: Es gibt nicht nur die eine richtige Richtung; es gibt vieles, was man tun kann, man muss nur selbst etwas daraus machen.

Können Sie nach so vielen Jahren der Forschung und Lehre überhaupt noch nachts unter dem Sternenhimmel stehen und staunen über das, was Sie da sehen?

Was heißt hier Staunen! Ich finde es faszinierend, wie weit man schauen kann ohne viel Mühe, ohne Teleskop. Die Sterne, die man sieht, können schon Hunderte, vielleicht Tausende Lichtjahre entfernt sein. Die eine oder andere Galaxie kann man vielleicht nicht von der Stadt, aber vom Land aus auch sehen – da sind es dann schon Millionen Lichtjahre.

„Ich glaube nicht, dass die Erde etwas so extrem Besonderes und Seltenes ist.“ Floris van der Tak © SRON

Das meiste Leben auf der Erde sind Mikroben

Die meisten von uns sehen viele leuchtende Punkte, manche schwächer, manche stärker, und unser Gehirn stellt Verbindungen her, wir stellen uns Bilder vor oder suchen nach ihnen. Was sehen Sie?

Ich kenne vielleicht etwas mehr Sternbilder als der Durchschnittsmensch, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Schön finde ich, dass man bei Sternen verschiedene Farben erkennen kann, manche sind eher rötlich, andere bläulich. Es gibt auch Sternenhaufen oder Nebelflecken, davon kann ich ein paar finden. Die Milchstraße enthält nicht nur Sterne, sondern auch Wolken aus Gas, aus denen neue Sterne und Planeten entstehen. An der Universität Groningen erforsche ich solche chemischen Reaktionen in Gaswolken und ob Planeten bewohnbar sind.

Wenn wir von Bewohnern reden, wen meinen wir dann? Intelligente Lebewesen? Menschen?

Beim Leben auf Erden denken wir natürlich am ehesten an Pflanzen oder Tiere, aber das meiste Leben auf der Erde sind Mikroben – Bakterien, Viren usw. Das ist heute so und es war früher noch viel mehr so: Pflanzen und Tiere gibt es erst seit einer halben Milliarde Jahre. Das ist für uns lang, macht aber nur etwa zehn Prozent des Erdalters aus. Während es Mikroben bereits seit vier Milliarden Jahren gibt, 90 Prozent des Erdalters. Die Bewohnbarkeit anderer Planeten meint also in erster Linie, dass dort Bakterien usw. möglich sind.

Wir brauchen bessere Beobachtungen von Planeten und Sternen

Was macht einen Planeten bewohnbar?

Gute Frage, aber die ehrliche Antwort ist: Das wissen wir nicht genau. Die meisten Leute verstehen darunter, dass es in etwa so warm ist wie hier, also nicht so kalt, dass Wasser gefriert und nicht so heiß, dass es verdampft. Denn unser Körper besteht ja vor allem aus Wasser – und das gilt nicht nur für unseren Körper, das gilt auch für Bakterien. Weiter muss der Planet auch in etwa so groß sein wie die Erde. Nicht viel größer, dann wird es ein Gasriese wie Jupiter ohne feste Oberfläche, was für die Entstehung von Leben schwierig ist. Und man benötigt eine Atmosphäre, sonst verdampft die Flüssigkeit. Neben diesen Mindestbedingungen gibt es viele Bedingungen, die vielleicht auch eine Rolle spielen. Aber darüber kann man nur spekulieren.

Was ist dahingehend bei der Forschungsarbeit wichtig?

Was wir brauchen, sind bessere Beobachtungen von Planeten und Sternen. Zur Zeit macht das James-Webb-Weltraumteleskop da große Fortschritte: Neulich wurde ein Planet entdeckt, der sowohl über Kohlendioxid als auch Methan verfügt. Was allerdings nicht einmal dieses Teleskop kann, ist festzustellen, ob es bei Planeten von der Größe der Erde auch eine Atmosphäre gibt. Dafür braucht es noch bessere Teleskope, und auch an deren Entwicklung arbeite ich in Groningen am Labor für Raumforschung mit. Man versucht ein Teleskop zu bauen, das die Grundfragen für erdähnliche Planeten bei anderen Sternen aufklären kann. Aber es dauert lange, so etwas zu entwickeln und zu bauen, solche Teleskope wird es frühestens in zehn Jahren geben.

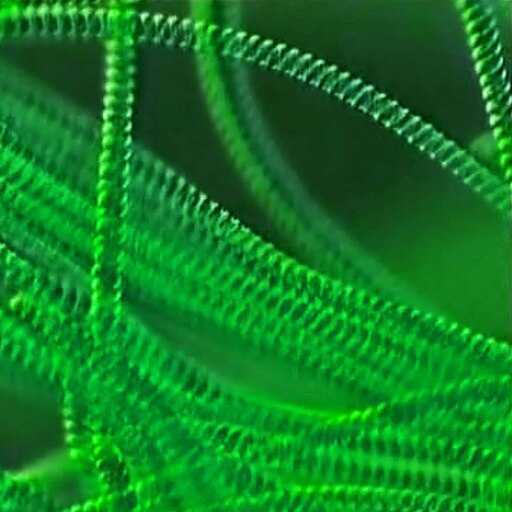

Das meiste Leben auf der Erde sind Mikroben, hier: Cyanobakterien. © quapan

Der nächste Planet Proxima ist zwei, drei Lichtjahre entfernt

Sind bereits erdähnliche Planeten bekannt?

Es gibt Millionen von Planeten. Momentan sind gut 7000 bekannt und davon ist etwa ein Prozent ziemlich erdähnlich, zumindest in Größe und Temperatur. Das sind schon einmal gute Ausgangspunkte. Ob sie auch Atmosphären haben, wissen wir nicht. Einige wahrscheinlich, andere nicht. Ein Prozent – das hört sich vielleicht nicht viel an, tatsächlich aber hat jeder Stern mindestens einen Planeten bei sich. So wie bei uns: Die Sonne besitzt acht Planeten. Erst vor 25 Jahren sind die ersten Planeten bei anderen Sternen entdeckt worden.

Wie weit sind diese 7000 Planeten von der Erde entfernt?

Für Sterne gar nicht weit: Die weitesten sind vielleicht tausend Lichtjahre entfernt. Der nächste, Proxima, befindet sich bei unserem Nachbarstern, zwei, drei Lichtjahre entfernt. Näher geht’s nicht. Wir können ihn nur in der Südlichen Hemisphäre sehen.

Wie besonders ist also ein Planet wie der unsrige – einschließlich uns intelligenten Menschen, die wir absurderweise sogar dazu fähig sind, ihn wiederum zu zerstören, und die wir bereits Visionen entwickeln, auf den Mars umzusiedeln?

Ich glaube nicht, dass die Erde etwas so extrem Besonderes und Seltenes ist. Es gibt viele Planeten, die in etwa so groß sind und so warm, und auch Wasser ist häufig im All. Ich gehe davon aus, dass es durchaus noch andere Planeten gibt, auf denen zumindest Bakterien leben. Denn warum sollte das nur hier passieren? So besonders ist die Erde dann auch wieder nicht. Aber sicher können wir uns momentan nicht sein. Wir haben weder die Teleskope, um es nachzuweisen, noch die Raumschiffe, die eine Reise dahin ermöglichen. Aber wir arbeiten daran!

Die Himmelsregion um den Stern Rho Ophiuchi. Hier wurden mithilfe des APEX-Teleskopes der ESO in Chile erstmals Wasserstoffperoxidmoleküle im interstellaren Raum nachgewiesen. © ESO/eso.org

Sterne sind nichts Ewiges

Wieviel Wasser ist lebensnotwendig?

Die Erde besitzt nur eine ganz dünne Schicht Wasser – selbst die Ozeane sind nur ein paar Kilometer tief, die Erde insgesamt aber ist tausend Kilometer tief. Vielleicht ein Tausendstel der Erdmasse ist Wasser. Man hat bereits Planeten mit Wasser gefunden, aber das ist immer Wasserdampf. Wir denken darüber nach, flüssiges Wasser anhand von Reflexionen sichtbar zu machen, aber soweit sind wir noch nicht.

In unserer Lebensdauer nicht fassbar, aber: Unser Sternenhimmel verändert sich. Kann man sagen, seit wann es die Konstellation beispielsweise des Großen Wagens gibt? Oder wann es den Orion, wie wir ihn kennen, nicht mehr geben wird, weil Beteigeuze stirbt?

Die Frage ist, wo man da die Grenze zieht, ab wann man sagt: Jetzt ist es kein Großer Wagen mehr. Rund um 1600 hat es zwei Supernova-Explosionen gegeben, die man von der Erde aus hat sehen können. Dadurch konnte man feststellen: Sterne verändern sich, ein neuer kann hinzukommen, ein alter verschwinden. Sterne sind nichts Ewiges, wie man es in klassischer Zeit gedacht hat, deshalb müssen sie auch nicht perfekt sein. Wir können nicht vorhersagen, wann genau Beteigeuze nicht mehr da sein wird. Es wirkt so, als ob dies jetzt seine letzte Phase wäre, aber auch die kann noch tausend Jahre dauern, das ist für einen Stern nicht viel. So gut verstehen wir die Sterne dann auch wieder nicht.

Interview: © STERNENHIMMEL DER MENSCHHEIT / Teresa Grenzmann