Foto: SAAO

Der Himmel gehört jedem

Ein virtueller Besuch bei Kevin Govender, dem Direktor des Office of Astronomy for Development in Südafrika, das sich als Teil der Internationalen Astronomischen Gesellschaft um die aktive Förderung gesellschaftlicher Entwicklung durch Forschung und Vermittlung kümmert

Es ist Mittag in Südwestafrika. Ein blendender Tag. Doch in einigen Stunden nur, nach Sonnenuntergang, wird sich dieser Platz in einen der dunkelsten Orte der Erde verwandeln. So dunkel, dass nicht allein die grell leuchtenden Sterne es sind, die hier die Geschichten in den Himmel schreiben, sondern auch die Schwärze der Nacht zwischen ihnen.

Rund vier Autostunden von Kapstadt entfernt, nach Nordosten ins Landesinnere, nahe der kleinen Ortschaft Sutherland, steht SALT – das Southern African Large Telescope. Mit seinen elf Metern Durchmesser bildet es das Zentrum des South African Astronomical Observatory (SAAO). Das wiederum ist der Hauptsitz des Office of Astronomy for Development (OAD), einberufen am 16. April 2011 durch die International Astronomical Union (IAU). 2016 erhielt die IAU zusammen mit ihrem jungen OAD-Direktor Kevin Govender die Edinburgh Medal für „die weltweite Förderung von Bildung und technologischer Kompetenz durch die inspirierende Wissenschaft der Astronomie“.

Du baust ein Teleskop – inwiefern profitiert die Gesellschaft davon?

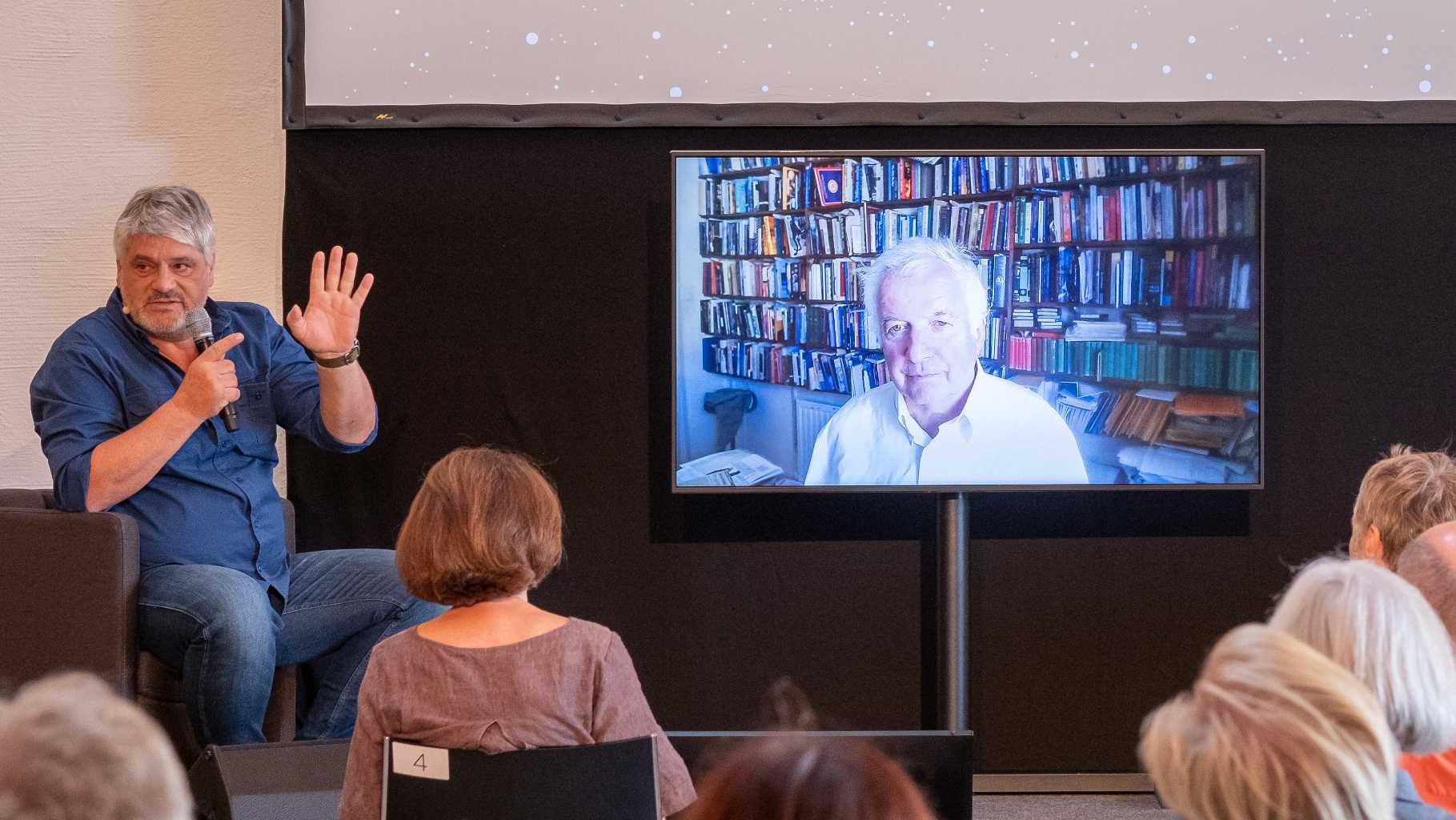

Was zunächst allzu abstrakt klingt, wird angesichts der 203 bis heute umgesetzten Projekte schnell konkret. Was Kevin Govender aus seinem Büro inmitten des SAAO zu berichten hat, ist – verglichen mit dessen Thema: der unfassbaren Weite des Universums – erstaunlich greifbar. Und sichtbar: Der virtuelle Screen einer Weltkarte, die sich während des Video-Interviews hinter dem OAD-Direktor aufspannt, ist dicht gespickt mit den bunten, beschriebenen Post-its, die für die verwirklichten Förderungen stehen.

„Die Philosophie hinter der jährlichen Ausschreibung“, so Govender: „Der Himmel gehört jedem.“ Und die Frage, wie wir Astronomie nutzen können, um unsere Gesellschaften zu verbessern, sei nicht nur Astronomen vorbehalten. Jeder – ob Schüler oder Weltkonzern – könne sich bewerben. Ausschlaggebend sei die Idee, „wie ein Aspekt der Astronomie genutzt werden könnte, um seine Gemeinschaft, seine Gesellschaft oder eine Entwicklung darin positiv zu beeinflussen“.

Die unterstützten Projekte werden dann durch die elf regionalen OAD-Büros in Armenien, China, Kolumbien, Äthiopien, Jordanien, Nigeria, Portugal, Thailand, Sambia, den Niederlanden und den USA gesteuert, die jeweils einem Sprach- oder geographischen Raum vorstehen. „Du brauchst Leute mit Verständnis für eine bestimmte Region, Kultur oder Umgebung“, erklärt Govender.

Foto: Carolina Odman

Zudem gebe es drei große „Flagship Projekte“. Erstens den „Astro-Tourismus“ in Indien, gefördert durch das Einrichten kleiner Teleskope und Astronomie-Schulungen in den für die Beobachtung des Sternenhimmels günstigen Gebieten im Himalaya. Zweitens die „inspirierende Kraft der Astronomie“, etwa indem man kleinen Kindern ein Gefühl dafür vermittelt, was es heißt, Teil eines winzigen Planeten im gigantischen Universum zu sein und damit auch ihren Sinn für Toleranz schult. Zusätzlich die Frage nach dem positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit, „zumal in Zeiten der Pandemie, in denen man nach draußen geht, in den Sternenhimmel schaut und das Ausmaß, die Schönheit des Universums besonders würdigen kann“.

Wissenschaft bringt die Welt zusammen

Und dann ist da natürlich noch das weite Feld der Forschung in Sachen Computer-Technologie: „Wie können wir dieses Wissen auf Entwicklungsproblematiken anwenden?“ Angesichts der Fülle dieser Aufgaben versteht es sich von selbst, dass unter den Mitarbeitern des OAD eine breite Dichte an Qualifikationen vertreten ist: vom Astrophysiker zum Wissenschaftskommunikator, vom Entwickler zum Menschenrechtsspezialisten. Der Gründungsdirektor selbst ist Nuklearphysiker. Zum OAD gelangte Govender durch seine Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des South African Institute of Physics und des SALT Collateral Benefits Programme („Du baust ein Teleskop – inwiefern profitiert die Gesellschaft davon?“) sowie die Teilnahme am UNESCO International Year of Astronomy 2009.

Die notwendigen Projektgelder reichen von 500 bis 18.000 Euro, im Schnitt werden jeweils 5.000 bis 10.000 Euro benötigt und gewährt, das gesamte Jahresbudget liegt bei 120.000 Euro. Träger des OAD ist die IAU, gemeinsam mit der National Research Foundation und dem Department of Science and Innovation in Südafrika. Das Sponsoring der IAU wiederum funktioniert über die Gebühren für die Landes-Mitgliedschaften.

Erstaunlich, dass Länder, ja Kontinente innerhalb der astronomischen Forschung – wie nahezu auf keinem anderen politischen, gesellschaftlichen oder auch kulturellen Gebiet – an einem Strang ziehen. Die Wissenschaft im Allgemeinen und die Astronomie im Besonderen zeichne sich durch internationale Zusammenarbeit aus, bekräftigt Govender. Der Fachbegriff hierfür sei „Science Diplomacy“ – Wissenschaftsdiplomatie. Das Prinzip der Vernetzung funktioniere ähnlich wie etwa bei der europäischen Kernforschungsorganisation CERN in Genf.

„Wenn wir das Universum von unserem Planeten aus erforschen wollen, müssen wir es von unterschiedlichen Orten aus betrachten. Philosophisch gesehen, ist es eine grundlegende Sache, mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Aber auch ganz praktisch, durch das Ausmaß der heutigen Projekte: Das Square Kilometre Array Observatory, das größte Radioteleskop-Projekt der Welt, könnte ein einziges Land schon allein finanziell nicht tragen.“ Und dann die Größe der einzelnen Bestandteile des Teleskops: Die Satellitenschüsseln und Receiver werden über den gesamten afrikanischen und den australischen Kontinent verteilt sein. „Sie alle werden Signale aus dem All empfangen und gemeinsam bündeln.“

Wir haben nur bessere Wege gefunden, das Licht einzufangen

Wissenschaft bringt die Welt zusammen – und das nicht nur in Gegenwart und Zukunft: Der Sternenhimmel zeigt uns immer auch die Nähe zu unseren Vorfahren. Doch woher kommt die Faszination des Menschen für seinen Sternenhimmel? „Ich glaube, das ist einfach nur Neugier“, sagt Kevin Govender. „Der Mensch hat dieses große Gehirn entwickelt, und nun stellen wir Fragen. Und auf die gleiche Weise, wie wir uns Gedanken über Pflanzen oder Tiere machen, wundern wir uns auch über den Sternenhimmel. Genau wie eines Tages jemand sagte, ich möchte wissen, was hinter dem Ozean liegt, ein Boot baute und über das Meer segelte, möchten wir das Universum erforschen, können aber nicht einfach zu einem Stern reisen. Deswegen schauen wir – wie unsere Vorfahren – in den nächtlichen Himmel. Wir haben nur bessere Wege gefunden, das Licht einzufangen: Früher waren es unsere nackten Augen, heute bauen wir zur Hilfe Teleskope.“

Foto: SAAO

Dennoch sahen und sehen Menschen viele unterschiedliche Sternbilder als Teil ihrer Kulturen. Wie geht das zusammen mit der von der IAU veröffentlichten Liste von nur 88 Konstellationen? „Es braucht diese Vereinbarung über einige offizielle Namen“, erläutert Govender. „Wenn unterschiedliche Personen zu einer bestimmten Sache forschen, sollte diese Sache einen Namen haben, damit man dieselbe Sprache spricht.“ Das bedeute jedoch nicht, dass die IAU die Herrschaft über den Himmel „besitzt“. „In vielen Kulturen – besonders in Gegenden mit einem sehr klaren Nachthimmel – formen auch nicht die Sterne die Bilder, sondern die dunklen Flecken: wie hier in der Südlichen Hemisphäre beispielweise die Coalsack Nebula“, die Dunkelwolke des Kohlensack-Nebels. So habe die IAU einfach einen Weg gesucht, die Weite des Universums zu strukturieren, der sich dann über die Jahre etabliert habe. In einige Entscheidungen der astronomischen Nomenklatur werde heute auch die Öffentlichkeit miteinbezogen.

Tatsächlich verfügt die IAU aktuell über 12 Abteilungen, 40 Kommissionen und 75 Arbeitsgruppen. Professionelle internationale Astronomen kümmern sich um die verschiedensten Themen, die dann auf zahlreichen Generalversammlungen, Kolloquien, Symposien, bei regionalen Treffen, Schulungen für Nachwuchsastronomen und anderen Veranstaltungen präsentiert und diskutiert werden. Die IAU wurde im Juli 1919 während des Constitutive Assembly of the International Research Council (IRC) in Brüssel gegründet. Heute verfügt sie über 12.113 Mitglieder aus 90 Ländern; ihr Zentrum bildet das Institut d’Astrophysique de Paris.

Wir alle teilen uns einen sehr kleinen Planeten in einem sehr großen Universum

Auch der Ort, an dem seit 1972 das SAAO steht, besitzt astronomische Geschichte. Sie reicht zurück ins Jahr 1685, als ein französisches Schiff am bis dato für die Sternennavigation verhängnisvollen Kap der Guten Hoffnung vor Anker geht, wo Pater Guy Tachard ein kleines temporäres Observatorium errichtet. Es gelingt Tachard, maßgebliche Erkenntnisse zu den Sternenkonstellationen zu gewinnen; anhand der Jupitermonde korrigiert er außerdem die Position Kapstadts um 300 Kilometer nach Westen. Von 1751 bis 1753 wird Nicholas de la Caille vom Kap aus 9.766 Sterne verorten – und erstmals feststellen, dass sich Nördliche und Südliche Hemisphäre unterscheiden.

Doch erst am 20. Oktober 1820 wird die britische Krone die Erlaubnis für ein ständiges Observatorium in Kapstadt geben. Die spannende Historie des Royal Observatory wird mit der Irrfahrt des jungen Cambridger Mathematikers, Astronom und Geistlichen Reverend Fearon Fallows beginnen und 1972 mit dem Transport der drei modernen Teleskope aus Kapstadt sowie Johannesburg (Republic Observatory) auf die Bergkuppe des Karoo enden.

Zurück zur bunten Weltkarte in Govenders Rücken: Was können wir Menschen also von den Sternen lernen? Die Antwort kommt prompt: „Humility“ – Demut. „Wenn du hoch in den Sternenhimmel schaust, ist er wunderschön. Doch er wirkt noch schöner, wenn du würdigst, was du da betrachtest: Dass das Licht dieser Sterne Hunderte von Jahren gereist ist, bevor es uns erreicht. Wenn du das Ausmaß des Universums würdigst und realisierst, wo wir uns befinden, auf diesem winzigen Planeten, der um einen einzigen Stern kreist, während wir andere Sterne betrachten, um die ebenfalls Planeten kreisen könnten, unvorstellbar weit entfernt ... Dieser Gedanke macht einen doch sehr bescheiden.“

Foto: SAAO

Wir sollten freundlicher mit unseren Mitmenschen umgehen, betont Govender. „Was für einen Sinn macht es, Konflikte herbeizuführen darüber, welcher Rasse jemand angehört oder welche Sprache er spricht? Viel eher sollten wir uns bewusst sein, dass wir uns alle einen sehr kleinen Planeten in einem sehr großen Universum teilen. Zugleich sind wir aber auch sehr besonders: Wir sollten uns nicht wie ein nutzloses Stück Staub auf einem Felsen fühlen. Denn im gesamten Weltall, das wir mithilfe unserer großen Teleskope erforschen konnten, haben wir ja kein anderes Leben gefunden als das Leben auf der Erde. Wir befinden uns also auch an einem sehr besonderen Ort mit einer Diversität von Leben, die es unbedingt wertzuschätzen gilt. Deswegen sollten wir uns bei aller Bescheidenheit auch bewusst werden, was für ein Privileg es ist, hochschauen und reflektieren zu können. Auch das sollten wir wertschätzen.“

Der Slogan des OAD übrigens ist kein geringerer als: „Astronomy for a better world“ – „Astronomie für eine bessere Welt“. „Very simple“ – „sehr einfach“ – nennt der Direktor diesen positiven Ansatz. Ja, fast scheint es in der südwestafrikanischen Mittagssonne, als würde die Arbeit des internationalen Büros die Redewendung „nach den Sternen greifen“ in Wirklichkeit verwandeln – nicht nur metaphorisch, sondern auch physisch. Kevin Govender lacht: Ja, so könne man das sehen.

Text: © STERNENHIMMEL DER MENSCHHEIT / Teresa Grenzmann