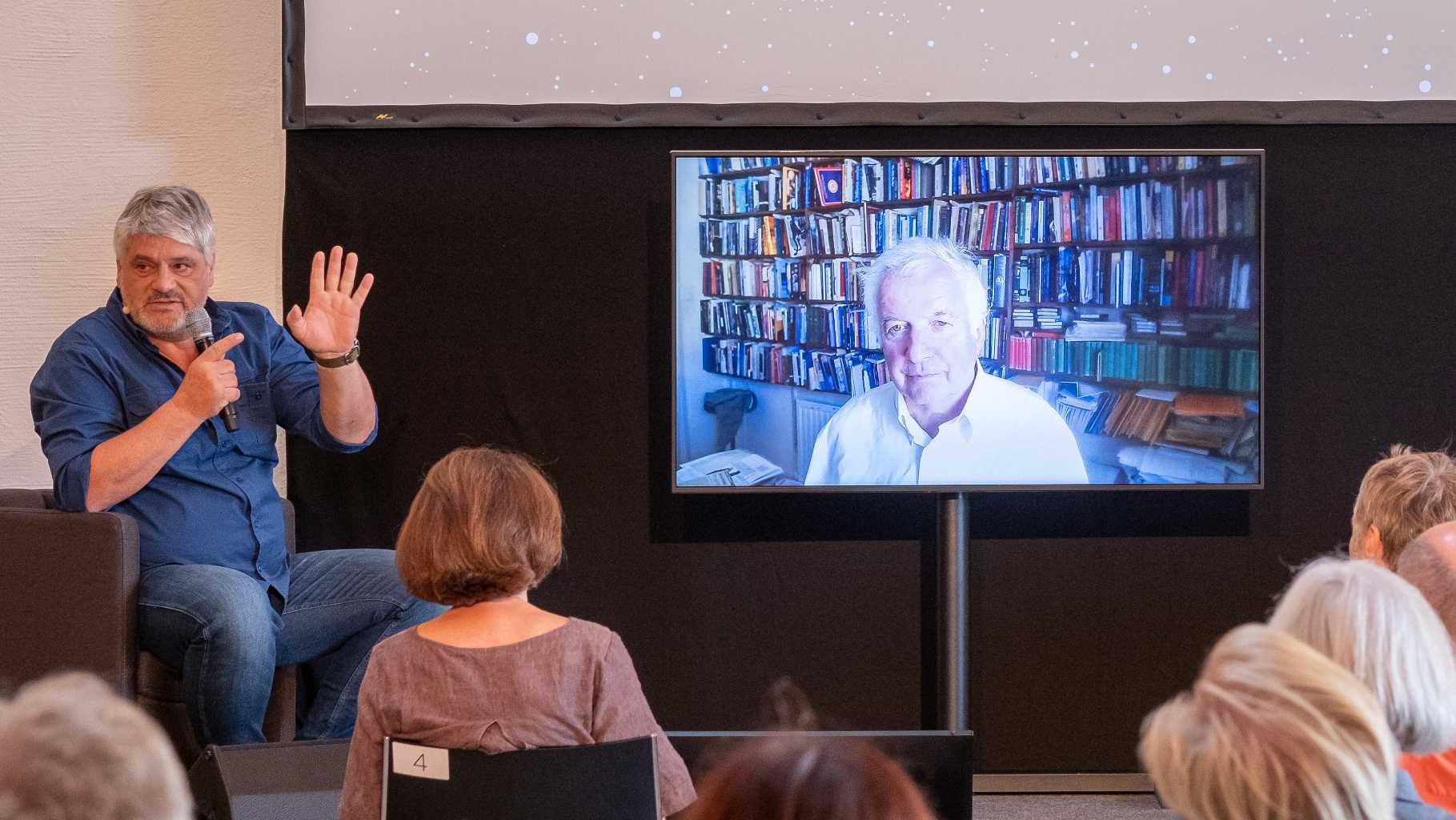

Sibylle Anderl beim Festival STERNENHIMMEL DER MENSCHHEIT 2021

Die Eroberung des Himmels

Sibylle Anderl – Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin – im Gespräch über das Schauen und das Staunen, über Erkenntnisgrenzen, Detektivarbeit und den kreativen Zauber der Astronomie

„Die Astronomie ist die kreativste Wissenschaft“, fand Florian Freistetter beim STERNENHIMMEL DER MENSCHHEIT-Festival 2021. „Wir können nur schauen – der direkte Kontakt ist uns verwehrt. Deswegen haben wir gelernt, besser zu schauen als alle anderen.“ Stimmt das?

Was definitiv stimmt, ist, dass die Astronomen und Astrophysiker sehr, sehr gut schauen können, das merkt man schon daran, dass bestimmte bildgebende Verfahren in andere wissenschaftliche Disziplinen übertragen wurden, zum Beispiel in die Medizin. Es stimmt auch, dass wir nur schauen können – wir können nicht mit den Dingen im Universum interagieren, also Experimente mit Sternen machen oder mit Schwarzen Löchern. Dass wir dadurch gelernt haben, besonders genau hinzuschauen, stimmt mit Sicherheit. Wir haben aber auch gelernt, besonders trickreich zu argumentieren und mit komplexen Modellen zu arbeiten. Wir arbeiten wie Kriminalkommissare: Wir suchen Spuren im Universum, die uns Anhaltspunkte über vergangene Prozesse geben, und versuchen dann aufgrund dieser Indizien, Geschichten zu konstruieren, die uns erklären, warum wir genau das sehen, was wir sehen. Insofern ist es heute in der Astrophysik nicht nur das Schauen, sondern eben auch das physikalische Verstehen dessen, was man sieht.

Ihren Nachruf auf den Berliner Astronom Dieter B. Herrmann beginnen Sie mit dem bewundernden Satz, die Astronomie sei unter allen wissenschaftlichen Disziplinen wohl diejenige, „die mit ihren vielfältigen Bezügen zu Philosophie, Kunst, Musik, Religion und Kulturgeschichte den weitesten Horizont aufspannt.“ (F.A.Z., 26.11.21) Sie sprechen da von einem „besonderen Zauber“.

Natürlich ist da erst einmal dieser unglaubliche kulturhistorische Schatz im Rücken der Astronomie – dadurch dass Menschen schon immer in den Himmel geschaut haben. Die vielen verschiedenen Mythen und Geschichten und Darstellungsweisen und Vorstellungen, die man über die Jahrhunderte und Jahrtausende ausgraben kann und die ja alle in uns heute auch noch mitschwingen!

Dann die Astronomie als Bildwissenschaft: Immer geht es sehr stark um das Sehen, um die Bildgebung, darum, sich zu überlegen, wie man Teleskope so bauen, Daten so auswerten kann, dass man bestimmte Dinge sichtbar machen kann. Auch das stellt natürlich eine sehr starke Nähe zur Kunst her – zusätzlich zur offensichtlichen Eigenschaft der Astronomie, dass sie einfach sehr ästhetisch schöne Bilder liefert, die man sich auch so an die Wand hängen würde.

Dann das, was die Astrophysik mit der Vorstellung unseres eigenen Menschseins anstellt: Das Gefühl der Demut, das Staunen, das sie uns einflößt – was ja auch dazu führen kann, dass man sie kreativ zu Dingen in Beziehung setzt, die man als Mensch vielleicht besser fassen kann.

Dann etwas, das Herr Herrmann auch immer sehr stark verfolgt hat: die alte Verbindung von Kosmologie, Geometrie, Klang und Musik, die ja schon auf die antiken Griechen zurückgeht. Die Überlegung, dass der Kosmos schwingt: Die Planetenbahnen, ihre Radien, die in bestimmten Zahlenverhältnissen zueinander stehen, kann man geometrisch deuten und auf die Länge von Instrumentensaiten übertragen – so gelangt man zu den Harmonien des Kosmos. Auch bei der String Theorie geht es um schwingende, winzigste Fäden, aus denen alles aufgebaut sein könnte. Anhand der Kosmischen Hintergrundstrahlung, dem ersten Babyfoto des Kosmos, sieht man, dass das Universum kurz nach dem Urknall in Schwingungen war. Dieses Motiv ist etwas, das man zu allen Zeiten kontinuierlich im Zusammenhang mit dem Kosmos gefunden hat: Kepplers Suche nach Harmonien; Aristoteles mit den Kristallsphären; Galileo Galileis Vater war Musiktheoretiker; Einstein, der Geige gespielt und seiner Schwester einen Flügel geschenkt hat, der heute noch im Astronomie-Observatorium in Florenz steht.

Die Naturwissenschaft hört auf, wo es um Sinnfragen geht

Und dann die literarische Auseinandersetzung ...

Ja, auf ganz vielen Ebenen regt der Kosmos dazu an, uns künstlerisch auszudrücken. Es ist eine unglaublich enge Verbindung – und ein fruchtbarer Austausch. Denn auch in der Astrophysik muss man immer wieder lernen, neu zu schauen. Man kann Dinge sehen, ohne sie wirklich zu erkennen: weil man nicht darauf achtet oder auf bestimmte Entdeckungen nicht eingerichtet war. Da kann so eine Aufweitung der Sehgewohnheiten, inspiriert durch die Kunst, auch wiederum in der Wissenschaft helfen, neue Perspektiven einzunehmen und dadurch vielleicht Dinge zu entdecken, die man vorher einfach nicht sehen konnte, obwohl man sie gesehen hat.

Sie selbst haben Ihr Studium der Philosophie mit dem der Astrophysik verbunden. Mit welcher Idee?

Ich glaube nicht, dass mir vorher schon klar war, wie eng beide Fächer zusammengehören. In der theoretischen Physik ist man ja ständig auf philosophischem Terrain unterwegs. Man versucht, die Quantentheorie zu verstehen, die Relativitätstheorie, die zugrunde liegenden Strukturen von Raum und Zeit, die Frage nach den Erkenntnisgrenzen, überhaupt die Frage, mit welchem Recht wir behaupten können, dass gute Wissenschaft gesichertes Wissen produziert.

Was hat Sie dabei in Hinblick auf die Astrophysik interessiert?

Welchen Unterschied zu anderen Disziplinen macht es, dass wir in der Astrophysik nur beobachten und nicht experimentieren können? Mit dieser Frage habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, weil es in den Achtzigerjahren einen Philosophen gab, der sagte, die Astrophysik generiere aus diesem Grund weniger zuverlässiges Wissen. Ich bin natürlich zu dem Fazit gekommen, dass es nicht so einfach ist – wir haben nur einen indirekteren Zugang zum Kosmos. Was stimmt, ist, dass wir in der Astrophysik oft vor Situationen stehen, in denen wir aus sehr wenigen Informationen sehr viel ableiten müssen. Dass das so konsistent funktioniert, dass unsere Beschreibung auf allen Skalen – vom interstellaren Medium über die Sterne, die Galaxien, Galaxienhaufen bis zum Kosmos – zusammenpasst und ein stimmiges Bild ergibt, das finde ich immer wieder sehr beeindruckend.

Etwas zieht uns in den Himmel hinein, doch gleichzeitig ist da ein Gefühl der Abstoßung

Wir befinden uns mitten in einem unermesslichen Universum. Wie halten Sie es aus, sich auch noch beruflich damit zu umgeben?

Die mathematische Behandlung gibt einem eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Universum. Man kann ganz theoretisch und geschäftig mithilfe mathematischer Beschreibungsweisen operieren und hat kein Problem mit Zeiträumen von Milliarden Jahren oder vielen Milliarden Lichtjahren Entfernung. Aber wenn man dann wieder versucht, das in Beziehung zu setzen zu Dingen, die man aus dem alltäglichen Leben kennt, denkt man: Unglaublich, womit ich hier professionell arbeite! Deshalb, glaube ich, diskutieren viele Astrophysiker gern in der Öffentlichkeit über ihre Themen: Man kommt wieder zurück in die Position des staunenden Erdbeobachters.

Wo beginnt selbst für Sie als Astrophysikerin das Unbegreifliche?

Die Naturwissenschaft hört auf, wo es um Sinnfragen geht. Warum ist das Universum genau so? Warum kann es uns als Geschöpfe darin geben? Das Staunen über die Gesetzmäßigkeiten unserer eigenen Existenz führt relativ schnell dazu, dass man an Grenzen stößt. Die Kosmologie ist diejenige Wissenschaft, in der einem die eigenen Erkenntnisgrenzen am klarsten vor Augen geführt werden. Wer kann sich eine vierdimensionale gekrümmte Raumzeit vorstellen! Wer kann sich vorstellen, was vor dem Urknall war! Und da stellt sich dann auch gleich die ganz fundamentale Frage: Könnte es sein, dass unsere wissenschaftliche Herangehensweise an die Welt Grenzen besitzt? Dass es bestimmte Fragen gibt, die man naturwissenschaftlich beantworten können müsste, wir aber nie beantworten können werden? Weil der menschliche Geist dafür nicht geschaffen ist, nicht universell genug ist? Doch dass wir Menschen überhaupt dazu in der Lage sind, die Geschichte des Universums vom Urknall – 13,8 Milliarden Jahre in der Vergangenheit – bis heute zu rekonstruieren, ist ja auch ein großes Wunder. Insofern ist die Astrophysik eine Wissenschaft, die einen immer wieder zum Staunen bringt – und damit verbunden auch immer wieder an die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit.

Der Sternenhimmel ist eine Form von Orientierung, die uns Geborgenheit gibt

Auch der Blick in die Sterne zeigt Leben und Tod. Was hat der Himmel mit uns Menschen zu tun? Wir sind ja nicht nur Teil des Universums, sondern bestehen daraus.

Absolut. Und das ist ein anderer Zauber der Astrophysik: Es ist die älteste Wissenschaft, die wir haben, schon immer haben die Menschen sich gefragt, was dort oben am Himmel passiert. Etwas zieht uns in den Himmel hinein, doch gleichzeitig ist da ein Gefühl der Abstoßung, weil wir uns im Vergleich zu den gigantischen Dimensionen dort draußen klein und kurzlebig fühlen. „Warum sollte man den Kosmos erforschen, das hat doch überhaupt keine praktische Relevanz für uns!“ Das ist etwas, das man als Astrophysiker relativ häufig zu hören bekommt. Zugleich ist die Astrophysik aber eine der populärsten Disziplinen, die Menschen interessieren sich dafür. Schon Aristoteles hat ja gesagt, das, was uns Menschen auszeichnet, sei die Neugier, die Freude an der Erkenntnis. Und die kommt in der Erforschung des Kosmos besonders pur und rein zum Ausdruck. Dass man Menschen in unserer heutigen Welt immer noch damit begeistern kann, dass man ihnen Geschichten über den Kosmos erzählt, hat etwas sehr Schönes und Beruhigendes, weil es uns im Kern als Menschen ausmacht.

Die Faszination für den Sternenhimmel ist etwas, das vermutlich in jedem Menschen steckt, von Kindheit an. Aber sind wir uns dessen auch bewusst?

Es ist eine Form von Orientierung, die uns Geborgenheit gibt. Doch es zählt zu den Dingen, die einem erst dann auffallen, wenn sie nicht mehr da sind – zum Beispiel wenn man auf die Südhalbkugel reist und Himmel und Mond dort plötzlich anders aussehen. Das führt zu der Frage, wie wichtig es ist, den Nachthimmel zu schützen: in heutigen Zeiten, in denen es immer mehr Satelliten gibt, Megakonstellationen, der erdnahe Weltraum eine Umwelt geworden ist, eine Region, um die sich Unternehmen und Nationen stark bemühen und die Objekt großer Rivalitäten ist. Man kann also absehen, dass sich da in den nächsten Jahrzehnten sehr viel verändern wird, was alle Menschen betreffen wird und insofern auch eine besorgniserregende Entwicklung ist, weil es uns wahrscheinlich erst dann auffällt, wenn es zu spät ist.

Inwiefern stellen Satelliten ein Problem dar?

Momentan haben wir einige Tausend Satelliten, es sollen jedoch einige Zehntausend werden. Das sind dann einfach sehr, sehr viele helle Punkte, die über den Himmel eilen und den Anblick, den wir ja über viele Jahrtausende mit unseren Vorfahren teilen, ganz fundamental verändern werden. Das wird für alle Menschen eine massive Umstellung, weil man dem nicht entkommen kann, es wird alle Orte auf der Erde betreffen. Trotz der großen Relevanz wird es aber erstaunlich wenig öffentlich diskutiert.

Die Astrophysik eignet sich sehr gut dazu, Geschichten zu erzählen

Beim Thema „Sterne“ liegen Wissenschaft und Populärwissenschaft nah beieinander. Ist das „schlimm“?

Ich finde das gar nicht schlimm. Gerade nach zwei Jahren Pandemie sehen wir ja, wie wichtig wissenschaftliches Verständnis auch in der Öffentlichkeit ist. Die wissenschaftliche Methode zu verstehen, ist letztendlich demokratierelevant. Nur daraus erwächst das Vertrauen, sich auf wissenschaftliche Fakten zu verlassen. Die Astrophysik eignet sich sehr gut dazu, Geschichten zu erzählen – es gibt einfach sehr viel, was man sehr gut vermitteln kann. Man kann viele Analogien herstellen: der Lebensweg der Sterne, die Wechselwirkung mit ihrer Umgebung oder wie verschiedene Galaxien verschmelzen. Das alles hat eine merkwürdige Anschaulichkeit. Wenn man dann noch weiß, wie viel Detektivarbeit dahintersteckt, wie sich manche Hypothesen erst über Jahrzehnte entfalten, wie viele Generationen von Wissenschaftlern an etwas arbeiten, dann finde ich es eigentlich noch faszinierender.

Sich vorzustellen, was dort oben passiert, ist etwas, das alle Menschen der ganzen Erde eint. Ist das der Grund, warum es so viele, teils uralte Geschichten über den Himmel gibt?

Ja, und auch das ist wieder die Frage nach der Methode: Wie erkennen wir die Welt? Wie verstehen wir sie? Da kommt die Philosophie wieder ins Spiel: Was ist das Menschliche an unserer Sicht auf den Kosmos? Jede Wissenschaft ist menschengemacht, wir arbeiten an vielen Stellen mit Annahmen, mit Unsicherheiten, mit dem Problem, dass wir verschiedene Dinge einfach ausprobieren müssen. Da dennoch belastbares, möglichst objektives Wissen zu generieren, ist das, was die Wissenschaft so spannend macht und auch philosophisch einige interessante Fragen eröffnet.

Hätten auch Sie – wie Raoul Schrott – den Wunsch, unseren Himmel in seinen Sternbildern neu zu erfinden, damit er mehr mit unserem modernen Leben, vielleicht sogar mit unserem Alltag zu tun hat?

Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir den Himmel durch die Geschichten, die wir als Astrophysiker erzählen, also darüber, was sich sozusagen hinter den Sternbildern auftut, bereits zurückerobert haben.

Interview: © STERNENHIMMEL DER MENSCHHEIT / Teresa Grenzmann