Jan Matejko (1838-1893), Kopernikus, oder das Gespräch mit Gott, 1873, Öl auf Leinwand, 225 x 315 cm, Jagiellonische Universität Krakau, Collegium Novum

Sternennächte

Selbst wenn sie lügt, kann Kunst Wahrheit sprechen. Jan Matejkos monumentales Gemälde Kopernikus, oder das Gespräch mit Gott von 1873 enthält gleich mehrere Lügen und Wahrheiten. Sah der große Astronom so aus? Sprach er wirklich mit Gott, bildete er es sich nur ein oder wollte der Maler es so wahrhaben? Wir sehen einen jungen Nikolaus Kopernikus bei der Beobachtung der Gestirne. Im Hintergrund die Kathedrale Mariä Himmelfahrt und St. Andreas in Frombork (Frauenburg), wo der Gelehrte als Kanoniker tätig war und wo er auch begraben liegt. Der Turm, auf dem er hier zu sehen ist, existiert und ist heute nach ihm benannt. Macht Matejko uns zum Augenzeugen des großen Moments, der Entdeckung der wirklichen Position von Sonne und Erde in unserem Planetensystem? Der „Heureka“-Blick scheint das zu suggerieren. Das neue Weltbild hat Kopernikus aber schon auf die Tafel gezeichnet, die neben ihm steht und effektvoll beleuchtet ist.

Nach Kopernikus’ epochemachender Publikation De revolutionibus orbium coelestium von 1543 war es nicht mehr möglich, guten Gewissens zu behaupten, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Es sollte allerdings noch Jahrzehnte dauern, bis sich das von ihm beschriebene System zu einer allseits akzeptierten Weltanschauung entwickelte. Die Machthaber und sicher auch der Klerus hatten ein starkes Interesse an der Beibehaltung der alten Sichtweise, und Kopernikus’ Verteidiger riskierten mit dem Einstehen für das heliozentrische Planetensystem sogar ihr Leben. Selbst Galilei sprach sich unter dem Druck der Behörden dagegen aus, um ungestört weiter arbeiten zu können. Die Machthaber hatten somit auch die Macht über die Bilder.

Für den Laien bietet eine sternenklare Nacht ein Chaos kleiner Lichtpunkte. Die Neugierde des Menschen und sicher auch die Ängste vor unbekannten Kräften führten zu dem Wunsch, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Lassen sich Patrone entdecken, gibt es zurückkehrende Konstellationen, sind Regeln erkennbar, die auf eine steuernde Kraft, sei es eine göttliche oder eine natürliche zurückzuführen sind? Künstler spielen bei der Bildformung vom Sternenhimmel eine zentrale Rolle. Dabei darf die Frage gestellt werden, was ein Künstler ist. Die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Illustratoren des Sternenhimmels und den freien Interpretatoren sind fließend.

Der Blick in große Ferne war und ist für alle Menschen gleich, aber Interesse und Interpretation schaffen Hierarchien des Blicks. Dazu der Kunsthistoriker Dieter Blume: „Sternbilder sind Projektionen des Menschen, die dem Versuch geschuldet sind, eine Ordnung in der unübersehbaren Vielfalt zu schaffen, die wir benötigen, um die Welt überhaupt ertragen zu können.“ (Dieter Blume, Sternbilder und Himmelswesen. Zum Bildgebrauch im Mittelalter, in: Imagination des Himmels 2007, S. 73.)

Wer die Sterne, ihre Konstellationen und ihre vermeintliche Wirkung auf die Erde erklären konnte, übte mehr Einfluss auf ihre Bewohner aus als die Gestirne selbst. Macht über die Bilder bedeutete also Macht über die Interpretation des Sternenhimmels. Dabei gehört der zu den ewigen Konstanten, auch und gerade in seiner permanenten Bewegung. Der Blick auf solche Konstanten verändert sich aber, und die Wiedergaben dieses Blicks geben uns Informationen über die Geschichte des menschlichen Bewusstseins.

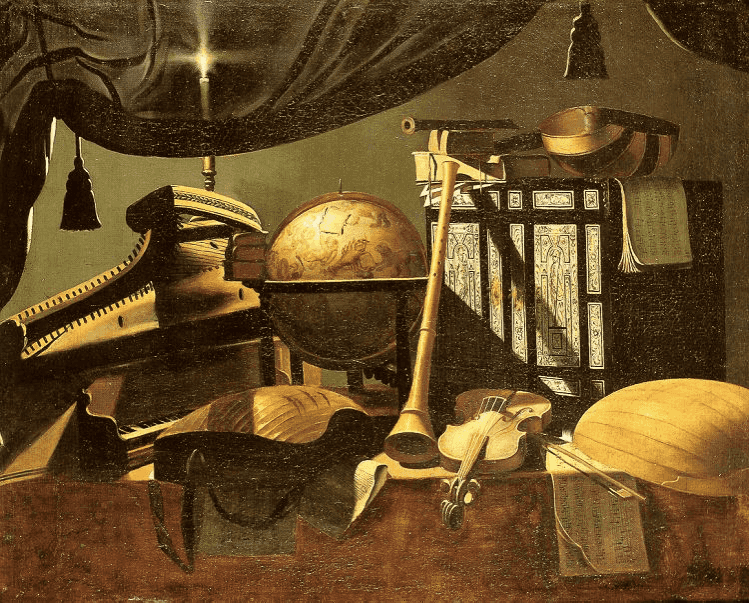

Evaristo Baschenis (1617-1677), A Still life with Musical Instruments, mid-17th century, oil on canvas, 94.5 x 117.5 cm, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Cologne

Die Betrachtung alter Himmelskarten ist eine faszinierende Beschäftigung und löst Bewunderung für die technische Meisterschaft und die akribische Darstellung ihrer Autoren aus. Nüchterne Beobachtung der Gestirne ging gepaart mit einem Reichtum an Symbolsprache, die uns an die moderne Raumfahrt gewöhnten Menschen naiv vorkommen mag. Der Wunsch, in dem Chaos der leuchtenden Punkte am Nachthimmel ein System zu erkennen, führte zu befremdlich erscheinenden Darstellungen, bei denen man die Sterne vor lauter Figuren kaum noch erkennen kann.

Sternenkarten mit solchen Symbolfiguren und damit bedruckte Globen waren bei Gelehrten, Sammlern und an den Höfen sehr beliebt. Hier sehen wir ein Beispiel, eingefügt in ein Stillleben. Der Künstler ist Evaristo Baschenis, einer der bedeutendsten Maler des lombardischen Barocks. Die Musik spielt das Loblied für den Herrn, und die Wölbung der Resonanzkörper reflektiert den Himmelsglobus, der zentral positioniert ist. Auf ihm erkennen wir ganz prominent einen roten Hummer, der das Sternbild „Krebs“ repräsentieren soll. Wissenschaft und Glaube, Astronomie und Astrologie waren im Zeitalter Galileos noch lange nicht voneinander getrennt.

Vom Symbol zum Teleskop

Die Erfindung des Teleskops war von so tiefgreifender Wirkung, dass man sich kaum vorstellen kann, wie das Leben davor ausgesehen haben mag. Wann genau und von wem das Teleskop erfunden wurde, ist erstaunlicherweise nicht bekannt. Die erste Erwähnung datiert aus dem Jahr 1608.

Der Blick in große Ferne und nächste Nähe ist abhängig von technischen Hilfsmitteln. Verkleinernde oder vergrößernde Linsen haben eine messbare und gleichwohl unermessliche Erweiterung des menschlichen Seh- und Erkenntnisvermögens hervorgebracht. Wie bei vielen klassischen Erfindungen stellt sich die Frage, ob die Erfindung selbst erst den Gebrauch stimulierte oder ob ein bestimmtes Erkenntnisinteresse oder ökonomische Bedürfnisse diese Erfindung ausgelöst haben. Wollte der Mensch den Himmel erkunden und suchte nach dem Teleskop? Oder machte sich der Mensch das Teleskop auf vielfältige Weise zunutze?

Adam Elsheimer (1578-1610), The Flight into Egypt, 1609, oil on copper, 30.6 x 41.5 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen Munich, Alte Pinakothek

Einer der ersten, bei denen die Vermutung besteht, er habe sich dieses neuen Instruments bedient, ist der deutsche, vor allem in Italien tätige Maler Adam Elsheimer. Elsheimers Flucht nach Ägypten ist 1609 datiert, ein Jahr später, 1610, veröffentlichte Galileo Galilei bereits seinen „Sternenboten“, Siderius Nuncius.

Das kleine, auf Kupfer gemalte Bild hat aufgrund seiner detaillierten Beobachtung des Nachthimmels viele Spekulationen ausgelöst. Die Flucht Marias, Josephs und des neugeborenen Jesus vor den Verfolgungen in Judäa nach Ägypten wird im Matthäusevangelium überliefert (2, 13). Die Reise wird wohl mehrere Tage gedauert haben. Viele Darstellungen des Themas spielen in der Nacht, möglicherweise um die Gefahr und die Dringlichkeit der Flucht zu unterstreichen. Kein Maler hat dabei zuvor (und wohl auch nicht danach) den Himmel mit solcher Präzision wiedergegeben. Man könnte sich dazu verleiten lassen, zu denken, dass Elsheimer die biblische Geschichte nur als Vorwand benutzt habe, um a) seine technische Bravour und b) sein Wissen um die modernste Astronomie unter Beweis zu stellen. Monde gab es in der Malerei vor Elsheimer zur Genüge, die Milchstraße jedoch war bis dato noch nie so wahrheitsgetreu festgehalten worden.

Aber was heißt „wahrheitsgetreu“? Nach heutigen Kenntnissen stimmt die Konstellation so nicht, wir haben es also mehr mit Realismus als Naturalismus zu tun. Für die zeitgenössischen Betrachter wird der Himmel dennoch verblüffend echt ausgesehen haben, und diese naturgetreue bzw. naturnahe Repräsentation sollte wohl den Wahrheitsgehalt der neutestamentarischen Geschichte selbst unterstreichen. Ob Elsheimer tatsächlich ein Teleskop gebraucht hatte oder nicht, spielt dafür auch keine entscheidende Rolle.

Das Streben nach realistischer Wiedergabe findet seine Parallele in der Suche nach technischen Lösungen, um mehr Wissen zu erlangen und dieses Wissen zu unterbauen. Dass die Neugierde der Teleskopbauer, der Astronomen und dieses Malers in einem festumrissenen theologischen Denkgebäude behaftet ist, ist im 17. Jahrhundert noch eine Selbstverständlichkeit.

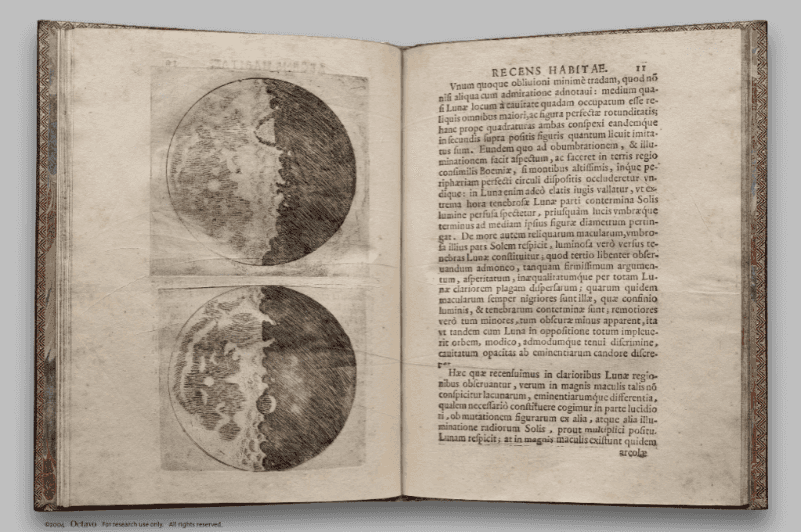

Galileo Galilei (1564-1642), Sidereus Nuncius, Venice 1610, University and State Library of Münster

Wikipedia nennt Galileo Galilei einen Philosophen, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Astronom und Kosmologen. Das ist schon eine ganze Menge, und dennoch fehlt ein Beruf: Künstler. Die Illustrationen seiner Beobachtungen des Mondes, der Trabanten des Jupiter und der Sonnenflecken zeichnete und stach er selbst. Wie Horst Bredekamp überzeugend dargestellt hat, waren die schriftliche und zeichnerische Fixierung einander ergänzende und komplettierende Manieren, die neuen Erkenntnisse weiterzugeben. In Galileos Fall ist die bildliche Wiedergabe der mit dem Teleskop gemachten Observierungen vielleicht sogar noch wirkungsvoller als der begleitende Text. Mit der rauhen Oberfläche des Mondes, die nun sichtbar und nachvollziehbar wurde, zerstörte Galilei ein Weltbild so grundlegend, wie es zuvor nur Kopernikus gelungen war. Was bei Elsheimer schon zu sehen ist, bewies der Italiener: Die Milchstraße ist kein Nebel, sondern eine Ansammlung unzähliger Himmelskörper.

Seite