drücken und halten Sie, um sich durch den Sternhimmel zu navigieren

[emay] – Erzählung – Tuareg

„Alles fängt bei uns mit den Sternen an.“

Ahmed Ag Kaedy, Tuareg-Musiker

Tuareg – Der Führer

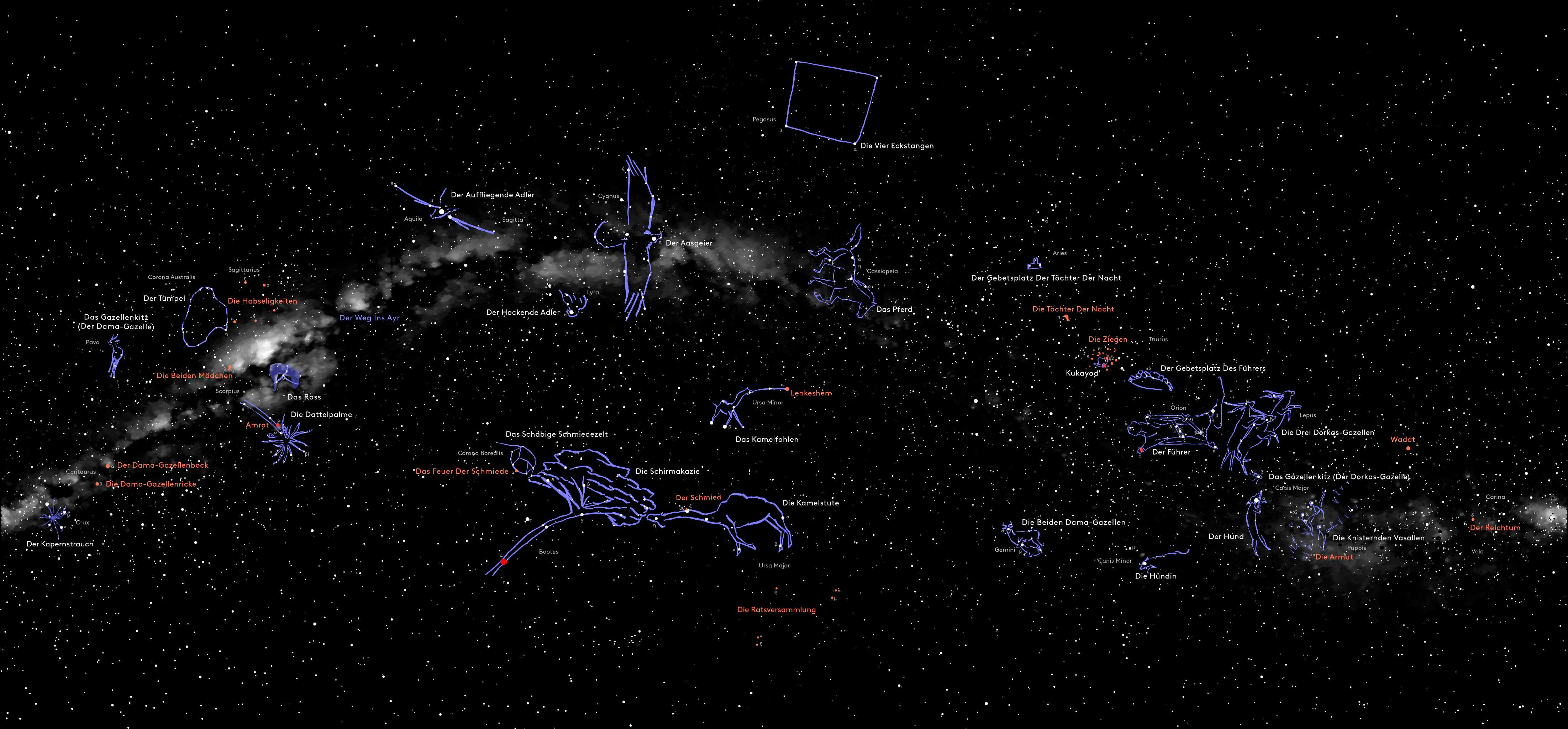

In der Sahara und der Sahelzone – also im heutigen Mali, in Südalgerien, dem Niger sowie Teilen Mauretaniens, Burkina Fasos und Nigerias – findet sich die Kultur der Tuareg. Die Bedeutung der Sternbilder war für dieses Wüstenvolk existenziell. An ihnen lassen sich Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, Monate und Stunden ebenso ablesen wie wann der ersehnte Regen kommt, der bittere Winter aufhört und die Dattelernte ansteht.

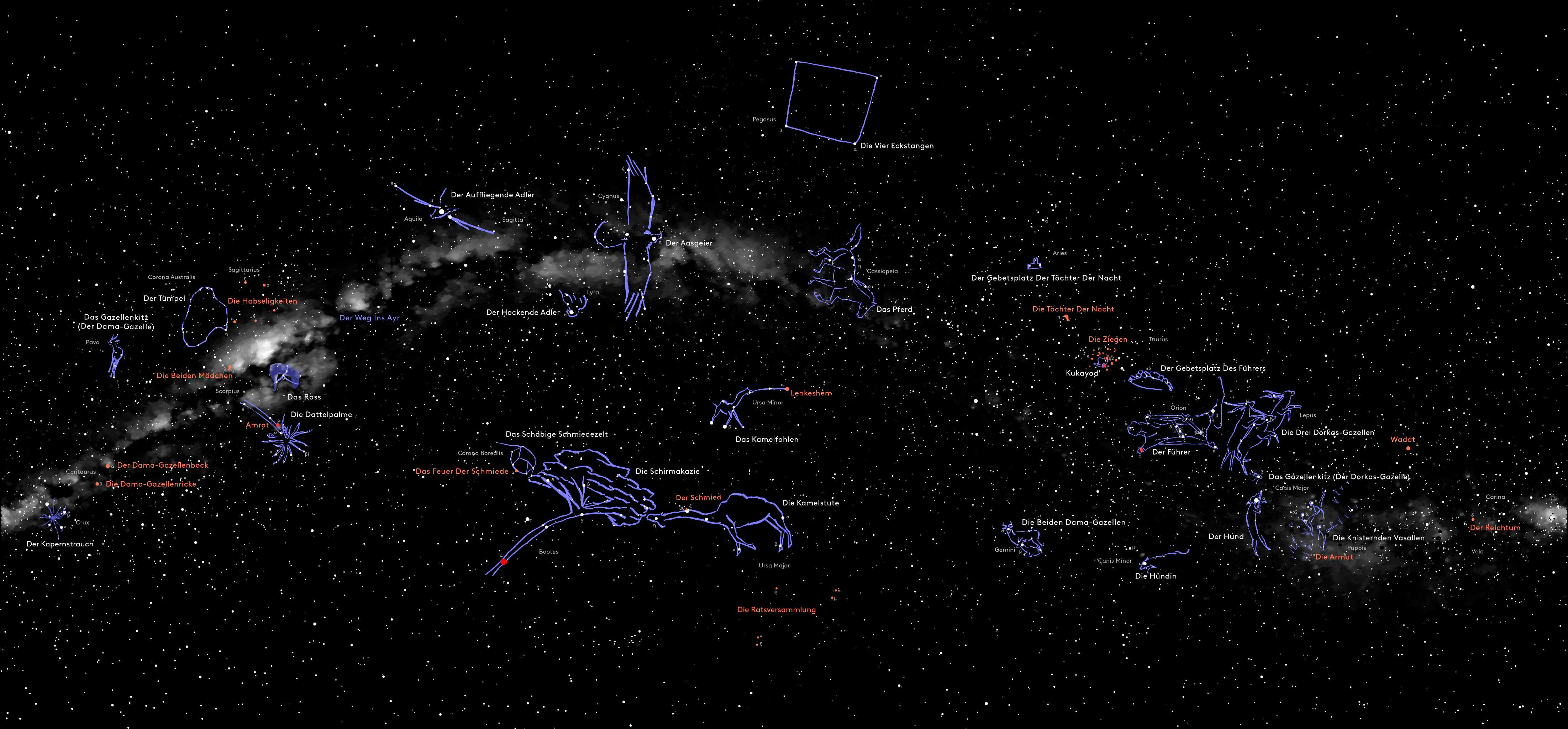

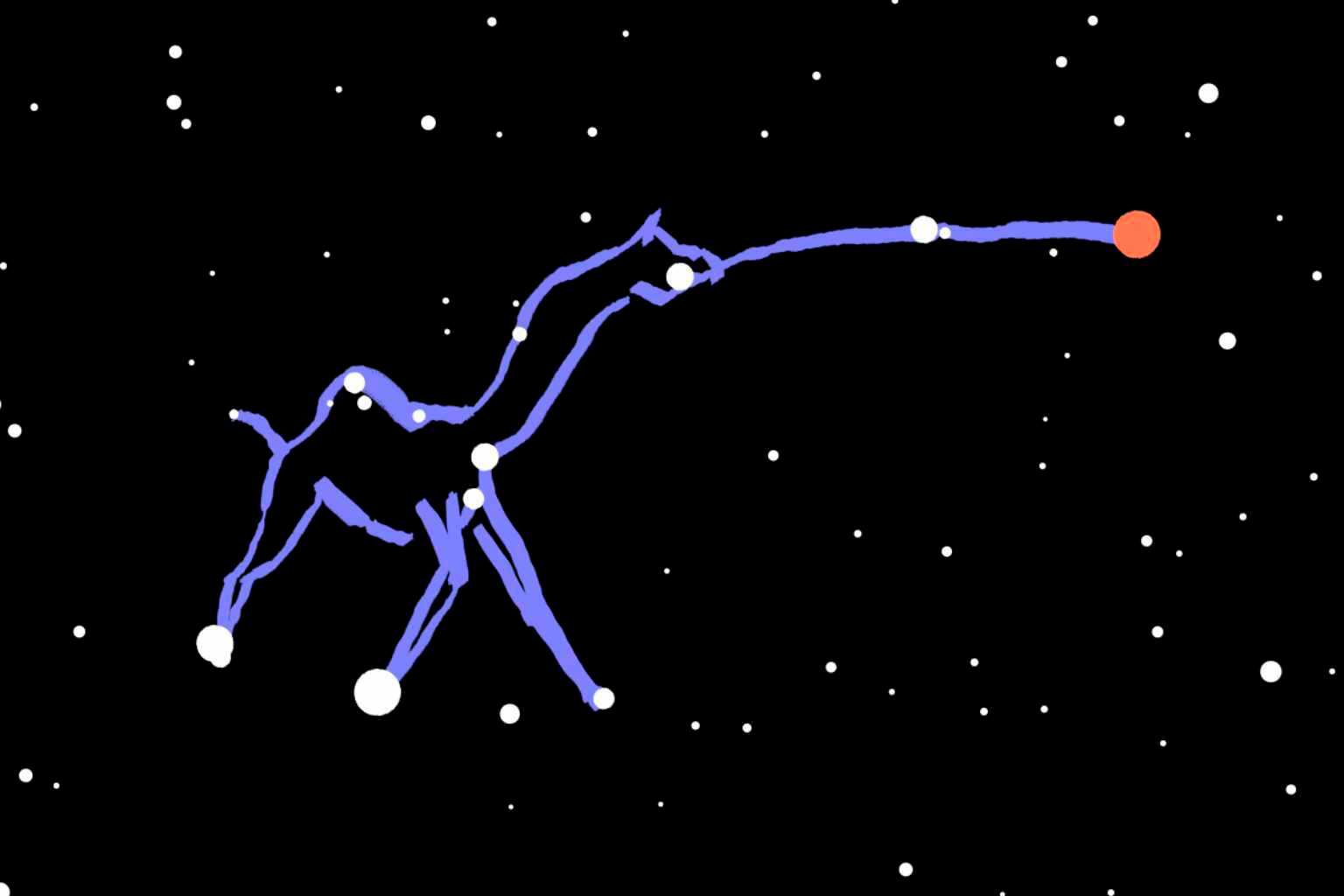

Das bis heute matriarchalisch geprägte Gesellschaftssystem der Tuareg spiegelt sich auch in den Sternen wider. Zu ihren prominentesten Sternbildern gehört Amanar, ‚Der Führer‘, in unserem Orion. Als Stammesführer mit Schwert gekennzeichnet, wurde er einmal so jähzornig, dass er die Sitten missachtete und die eigene Mutter – die Erde – schlug. Dafür wurde er von ihr verflucht und in den Himmel verbannt, wo seitdem seine rechte Schulter zur Strafe dem ewigen Feuer, sein linker Fuß der eisigen Kälte ausgesetzt ist. Sein qualvolles Schicksal warnt seitdem vor Frevel und Hochmut, der Erde, der Mutter wie den eigenen Leuten gegenüber.

Amanar – Der Führer

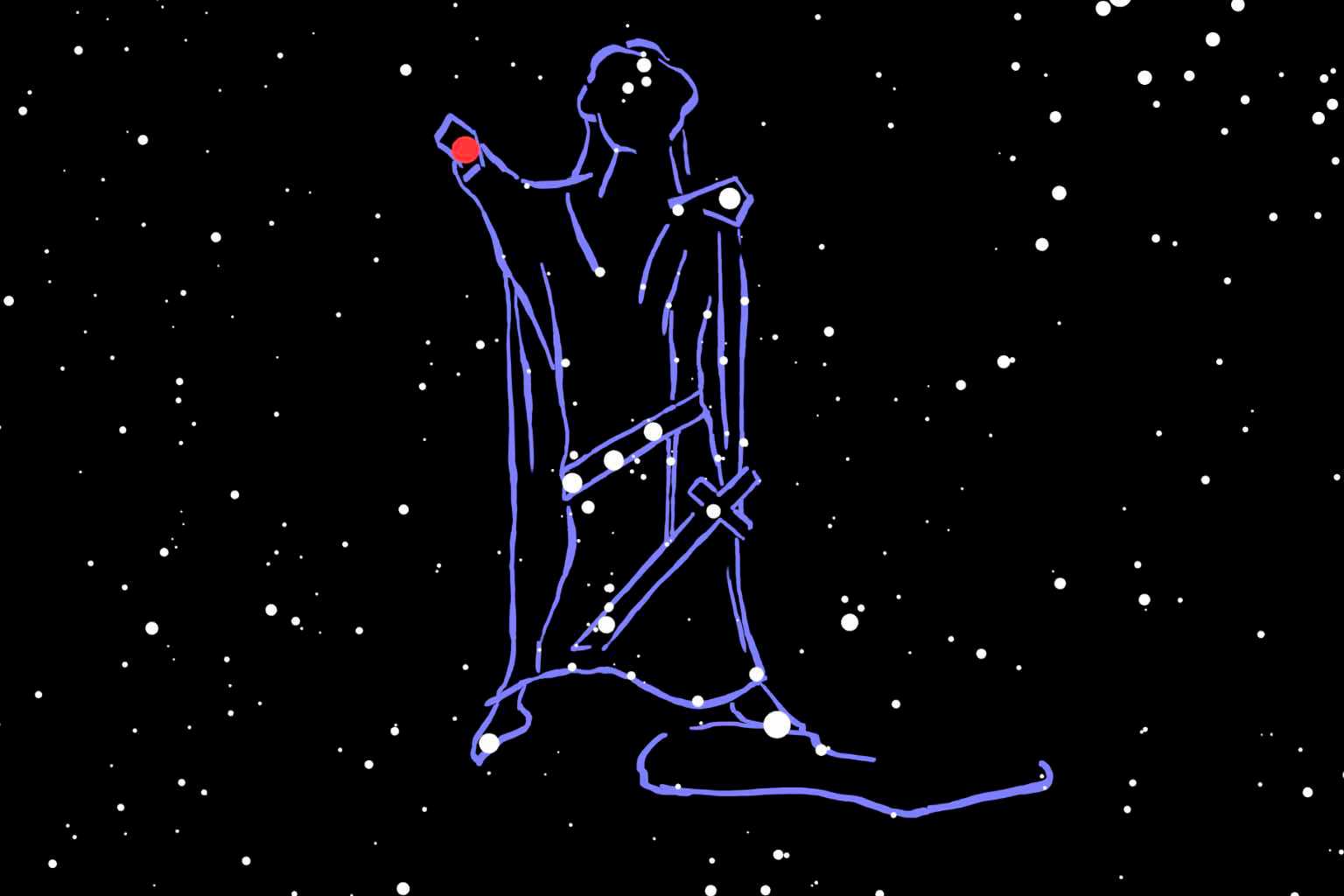

Eine Geschichte von Aufstieg und Untergang also, auf den Sternenhimmel gezeichnet: Als anmaßender Führer richtet sich Amanar im Süden auf, flankiert von seinem Gebetsplatz. Dann neigt er sich immer mehr und fällt, bis er schließlich tot daliegt, entblößt und gedemütigt, über ihm nun statt seinem Gebetsplatz seine Grabstätte. So geht sein Sternbild unter.

Amanar – Der Führer

Die Sternsagen der Tuareg handeln vom Scheitern, von Schuld und Sühne. Dabei bildet der Nachthimmel die menschliche Welt ab: Die Sternbilder stellen Tiere (Kamele, Gazellen, Adler, Geier und Hunde) und Pflanzen (Palme, Kapernstrauch, Savannengras) der Lebensumwelt dar, samt Handwerkerzelt, Schmiedefeuer und Wasserloch. Bedeutsam ist, wer darüber im Zenit steht: einerseits der Aasgeier, der über allem kreist, um den ewig präsenten Tod vor Augen zu führen, andererseits der Adler als unerreichbarer Raubvogel.

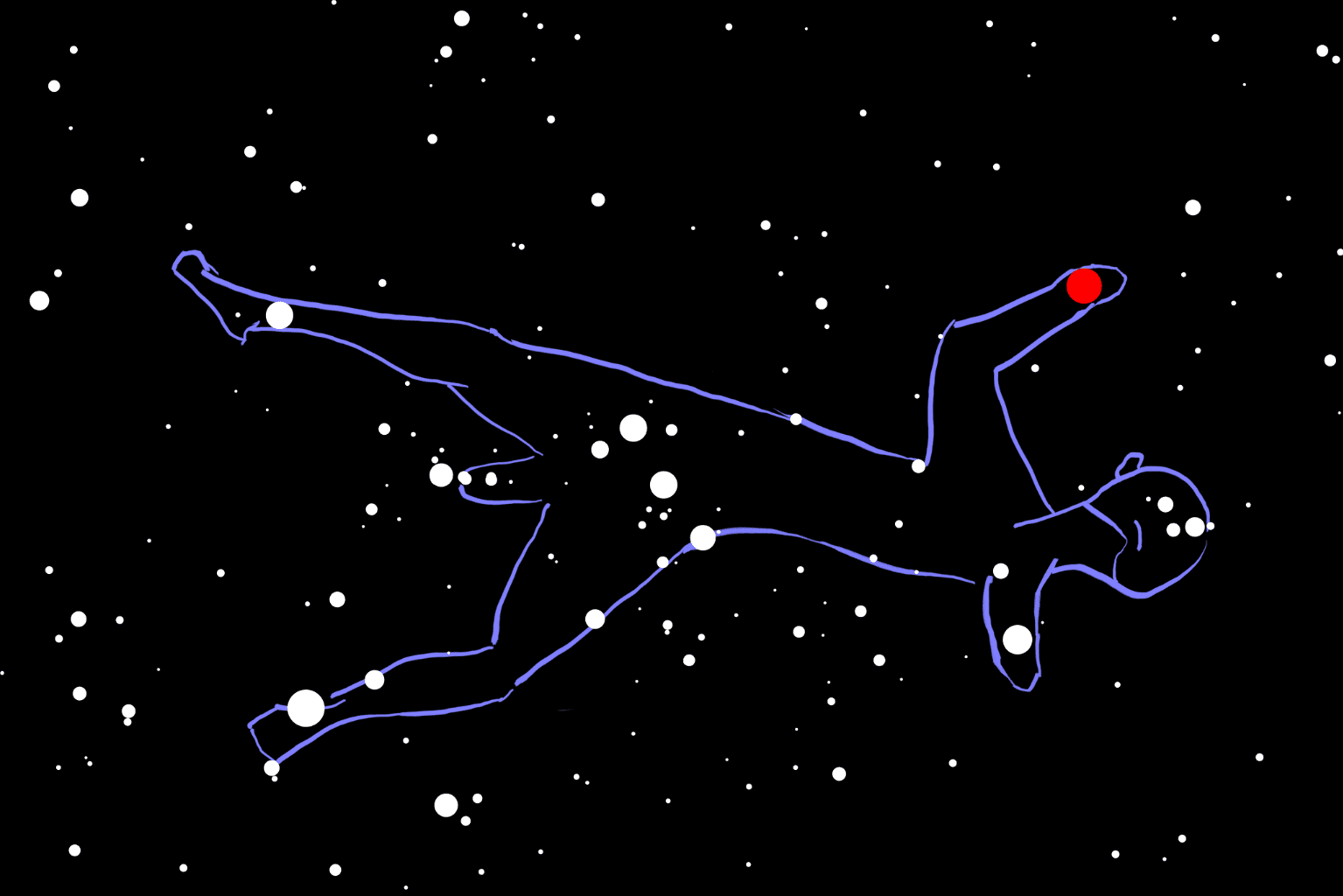

An den menschlichen Figuren wiederum ist die Hierarchie der Tuareg abzulesen: vom Ältestenrat, als Gegengewicht zum arroganten Führer, über den räuberischen Reiter Amrot hinab zu den Vasallen und Jägern, der Kaste der Schmiede, dem armen Ziegenhirten Kukayod‘ und der schwarzafrikanischen Sklavin Lenkeshem als unserem Polarstern. Ihr wird – in einem für die Tuareg typischen Witz – Schuld an der Drehung des Himmels angelastet, weil sie ein Kamelfohlen um den Pol herumrennen lässt: Ob sie dafür umgebracht werden soll, darüber wird in alle Ewigkeit beraten, vom Ältestenrat in den Sternen unter ihr.

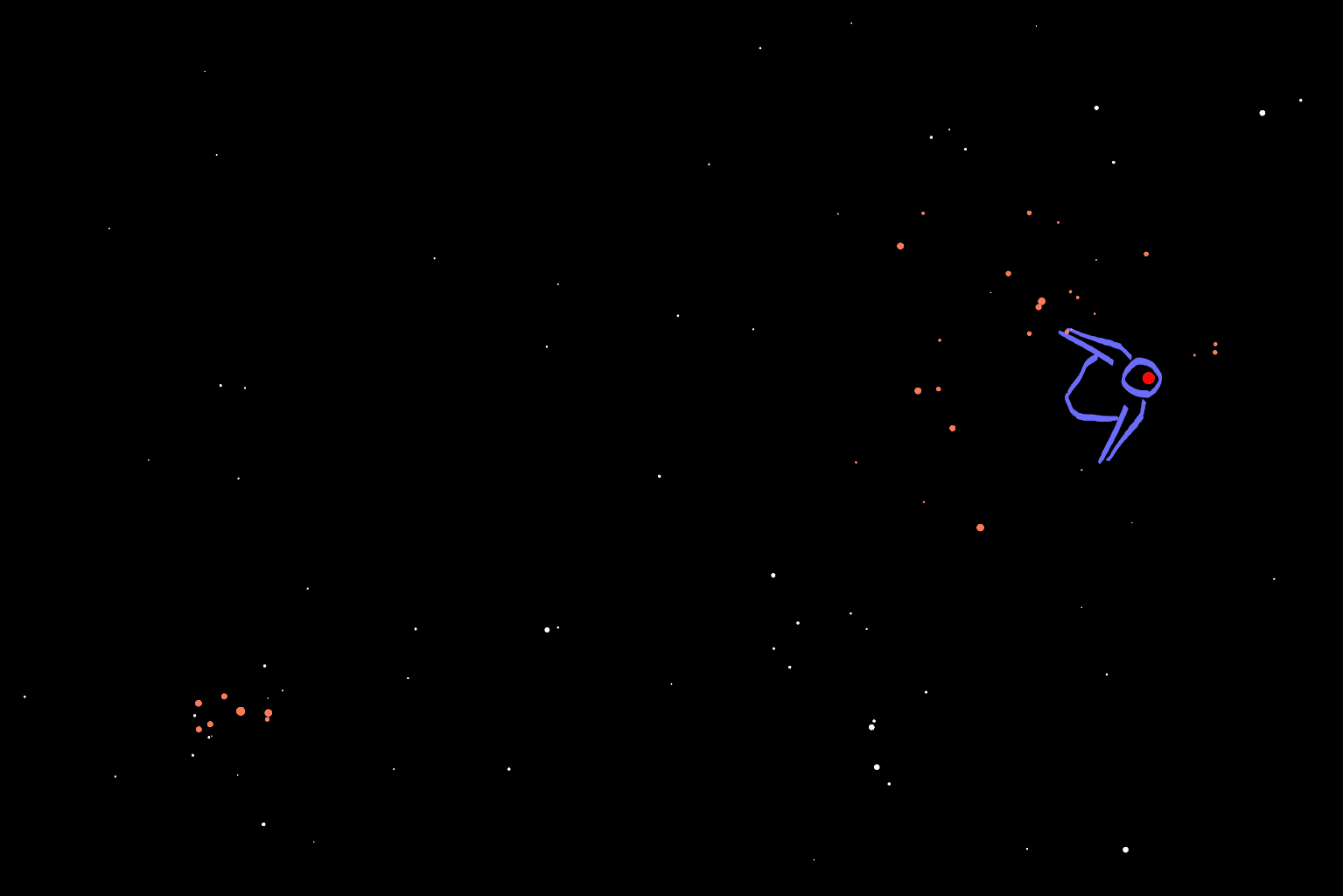

Lenkeshem mit Kamelfohlen

Die Plejaden, die ‚Töchter der Nacht’, gelten bei den Tuareg als Ehefrauen Amanars. Der arme Hirte Kukayod', der ihnen nur ein paar Ziegen anzubieten hat, umwirbt sie Nacht für Nacht ohne Erfolg. Er stellt das Sinnbild vergeblicher Liebesmühe dar, das die Tuareg eine ‚Kukayod‘-Anstrengung‘ nennen.

Kukayod’ mit Ziegen + Töchter der Nacht

Der Führer gilt als Gestirn des Herbstes, das die Dattelernte ankündigt: „Wenn Amanar wieder aufgeht, /wird der Gast gut gesättigt sein.“

Mit seinem Fuß steht der Führer im Schlamm eines Wassertümpels: Dies symbolisiert die Regenzeit in der Südsahara und im Sahel, die von Mitte Juli bis Mitte September dauert. Darauf bezieht sich die heute noch erzählte Legende, dass der Führer zu einem Brunnen kam und dort eine Mutter mit ihren Kindern traf, die nur noch ein kleines bisschen Wasser zum Trinken hatten. Sein Pferd stieß ihren Wasserbehälter um und verschüttete es. Daraufhin presste er den Sand so stark aus, dass das Wasser zurück in den Behälter gelangte. Der Sand habe darauf gesagt: „An dem Tag, an dem du stirbst, werde ich dich genauso stark auspressen!“ Gott aber versetzte Amanar in den Himmel, damit er nicht diese Strafe der Erde erleide.

Durch die Motorisierung ist das Karawanenwesen heute längst im Niedergang begriffen; dank GPS spielen die alten Kenntnisse der Gestirne in der jüngsten Gegenwart kaum noch eine Rolle. In Ermangelung detaillierter indigener Aufzeichnungen stammt das Wissen um die Sternbilder der Tuareg und deren Mythen hauptsächlich aus der Mitte des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts, als sie von französischen Reisenden und Kolonialbeamten mit ethnologischem Interesse notiert wurden.

Sonne, Mond und Planeten bei den Tuareg

Die Sonne ist bei den Tuareg männlich, wird aber nicht verehrt; anders als der Neumond, den man als Regenbringer sieht. Von den Planeten wird eigentlich nur Venus wahrgenommen, der beiderlei Geschlecht zugeschrieben wird; als Morgenstern markiert er den Tagesbeginn der Arbeit, als Abendstern führt sie die Liebenden.

Literatur

• Henri Duveyrier, Les Touareg du Nord, Paris 1864

• Edmond Bernus/Ehya.ag-Sidiyene, Etoiles et Constellations chez les Nomades. In: Awal 5, 1989, 141-153.