Sternennächte

Andreas Blühm

Vom Chaos zur Ordnung zum Chaos

Je weniger der Mensch über die Zusammensetzung des Sternenhimmels, sein Alter, seine Elemente, die Gesetze hinter den Bewegungen wusste, desto mehr wollte er Ordnung in das Chaos bringen. Zeichnungen von Konstellationen konstruierten Verbindungen zwischen Himmelskörpern; Tischplanetarien sorgten für die Anschaulichkeit der Bewegungen der Planeten in unserem Sonnensystem. Je mehr die Wissenschaft aber im Laufe des 18., 19. und 20. Jahrhunderts über die Tiefen und Massen des Alls ans Licht brachte, über die Entfernung der Sterne und selbst ihre Beschaffenheit, je weniger Geheimnisse übrig zu bleiben schienen, desto unübersichtlicher wurden die bildnerischen Interpretationen.

Carl Friedrich Thiele (1789-1836) after Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), stage design for Wolfgang Amadeus Mozart’s “Magic Flute” (Act I, Scene VI: Entrance of the Queen of the Night), 1816, Aquatint, 37.7 x 51 cm, Theaterwissenschaftliche Sammlung of the University of Cologne

Der am meisten „geordnete“ Sternenhimmel befindet sich wahrscheinlich in Karl Friedrich Schinkels Entwurf für das Bühnenbild vom Auftritt der Königin der Nacht in Mozarts Oper Die Zauberflöte (1791). Wie preußische Grenadiere kleben die Sterne in Reih und Glied am Himmelszelt. Das hat eine suggestive Wirkung und steht vielleicht in direkter Nachfolge des Star-Spangled Banner, der Flagge der USA, auf der seit 1777 weiße Sterne auf blauem Grund die wachsende Anzahl der Staaten repräsentieren.

Mit Van Goghs Sternennächten als Beginn griffen erst Symbolisten, dann Futuristen und Suprematisten die Begeisterung für alle extraterrestrischen Neuigkeiten begierig auf und boten dem verwirrten Publikum immer ausgefallenere künstlerische Interpretationen. Als ob sie das schon Unbegreifliche noch unbegreiflicher machen wollten. Kunst wurde so zum Zerrspiegel der Verwissenschaftlichung und Erklärbarkeit der Welt. Wie die Romantiker auf die Aufklärung, so antworteten die Symbolisten auf die Höhepunkte und Industrialisierung aller Lebensbereiche. Auf die immer schärferen teleskopischen Aufnahmen von Himmelskörpern folgten Bilder, die in Form und Inhalt ganz bewusst aus dem Fokus geraten sind.

Wilhelm Kranz (1853-1930), Ideal Moon Landscape, 1919, oil on canvas, 151 x 326 cm Deutsches Museum, Munich

Der Erdaufgang, vom Mond aus gesehen, ist ein ikonisches Bild für die Verletzlichkeit unseres Planeten. Stanley Kubricks Meisterwerk 2001: A Space Odyssey ist schon über 50 Jahre alt, hat aber nichts von seiner Faszination eingebüßt. Dieser Film hat das Bild der Raumfahrt und die Raumfahrt selbst beeinflusst. Kubrick war 1968 dicht dran, sowohl zeitlich wie auch persönlich. Er hat sich von aktiven Experten der Raumfahrtbehörde gut beraten lassen. Fritz Lang bot bereits 1929 mit seiner Frau im Mond eine Aussicht vom Mond auf den Sternenhimmel. Seine Spezialeffekte muten heute etwas gekünstelt an, aber mit der Erfindung des Countdowns beim Raketenstart soll er auch auf die spätere Raumfahrt direkt eingewirkt haben.

Zwischen diesen Klassikern liegt die erste fotografische Aufnahme der Erde vom All aus. Sie stammt vom 24. Oktober 1946 und wurde von einer von den Amerikanern für wissenschaftliche Zwecke umgebauten V2-Rakete aus einer Höhe von 105 Kilometern gemacht. Davor waren Ballonflüge in 22 Kilometern Höhe das maximal Erreichbare.

Ein Gemälde jedoch, das schon 1919 gemalt wurde, stellt sowohl Realität als auch Phantasie in den Schatten. Der weiter kaum bekannte Maler Wilhelm Kranz schuf es im Auftrag des Deutschen Museums in München. Mit astronomischer Kenntnis und Einfühlungsvermögen gelang es ihm, sich eine überzeugende Sicht auf die Erde aus der Perspektive des Mondes auszudenken und als Ideale Mondlandschaft auszuführen.

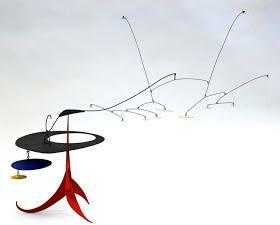

Alexander Calder (1898-1976), Dancing Stars, c.1940, mobile made of painted sheet metal and wire, 60 x 90 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, property of the Verein der Freunde der Nationalgalerie

Ein interessanter und völlig unhistorischer Vergleich, der das Wechselspiel von Ordnung und Chaos, von Forschung und Spielerei illustriert, ist der zwischen Alexander Calders Mobile und dem Tischplanetarium bei Joseph Wright of Derby. Das Planetarium, das bei Wright noch im Zentrum der Wissenschaft und ihrer Popularisierung steht, weicht bei Calder einem freien Spiel von Formen und Farben. Aber auch hier müssen die einzelnen Elemente natürlich noch in einer gewissen Balance zueinander stehen, und auch die Schwerkraft wirkt sich aus.

Im 21. Jahrhundert finden wir zahlreiche künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Phänomen des Sternenhimmels. Mehrere Ausstellungen haben sich mit diesem Thema beschäftigt, und die Kuratoren hatten wenig Mühe, Material von hoher Qualität ausfindig zu machen.

Abhängig von Licht und Dunkel war das Festhalten kleiner Punkte am Nachthimmel in der Frühzeit der neuen Technik eine große Herausforderung. Geoffrey Batchen und Christina Barton nahmen den Venustransit vom 6. Juni 2012 zum Anlass, die Werke moderner Sternengucker zu analysieren. Solche Gelegenheiten gibt es nicht sehr oft, der nächste Transit wird erst 2117 stattfinden. Die seinerzeit in Neuseeland tätigen Kunsthistoriker erinnerten im Rahmen ihrer Untersuchung an die globale Perspektive. Das Staunen über den Nachthimmel ist auf keinen Kulturkreis beschränkt, sondern verbindet alle Menschen.

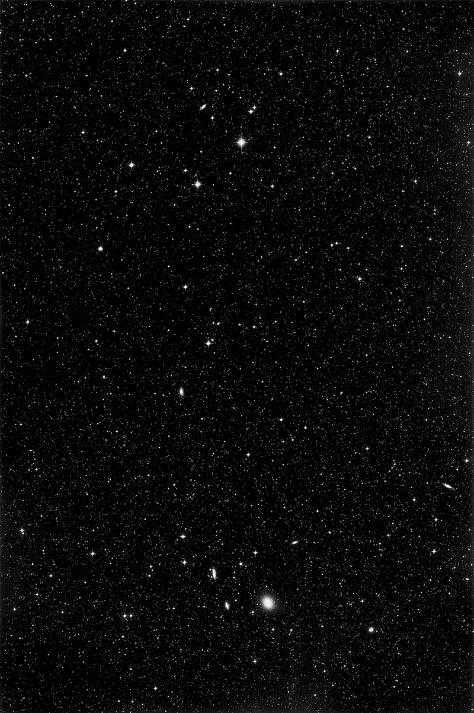

Thomas Ruff (1958), STE 1.19 (02h 48 ml/-35o), 1989-1992, 200 x 134 cm, Photograph from the Series Stars

Thomas Ruff ist einer der berühmten „Becher-Schüler“, die in der Nachfolge ihrer Düsseldorfer Lehrer Bernhard und Hilla Becher einer nüchternen Sachlichkeit verpflichtet sind. So scheint sein Bild nicht mehr zu sein als der Abdruck einer teleskopischen Aufnahme, was Ruff mit Titeln wie STE 1.19 (02h 48 ml/-35o) auch nicht verbirgt. Der Fotograf hatte hunderte Negative der Europäischen Südsternwarte, die sich in den chilenischen Anden befindet, erworben. Diese sternenkartographischen Fotos manipulierte er dahingehend, dass er einen neuen Stern hinzufügte und das wissenschaftliche Bild so zu seinem eigenen machte.

Die Manipulation endet aber nicht mit dem künstlichen Stern: „Meine Vorstellung“, so Ruff, „orientierte sich an einem Panoramafenster zum Weltall, und den ersten Abzug hatte ich deshalb als Querformat gemacht. Ich betrachtete ihn immer wieder über zwei Wochen in meinem Atelier, war jedoch enttäuscht von der Wirkung. Das Bild sah trotz der fantastischen Schärfe und des Detailreichtums eher langweilig aus. Also beschloss ich, den Abzug wegzustellen, und um Platz zu sparen, drehte ich ihn in die Vertikale – und plötzlich wurde aus dem Fenster eine Tür: Es war, als konnte ich durch diese Tür das Weltall betreten.“

David Stephenson, Star Drawing 1996/1902, 1996, photograph, private collection

Fern von jeder Sachlichkeit, aber noch stets dankbar die neueste Technologie aufgreifend, sind die Interpretationen, die der in Australien lebende Amerikaner David Stephenson schuf. Er lud die rotierenden Himmelskörper zu Lichtzeichnungen ein und fotografierte sie in der unermesslichen Weite der zentralaustralischen Wüste mit langen Belichtungszeiten. Star Drawings nennt er seine Bilder, in denen die Sterne wie auf Befehl des Künstlers zu tanzen scheinen.

Wolfgang Tillmans (1968), Venus Transit, 2004, photograph, 206 x 134 cm

Der deutsche Fotograf Wolfgang Tillmans zeigte sich vom Venustransit inspiriert und versuchte sich an einer künstlerischen Deutung, wobei er den Anspruch selbst in einem Interview mit der Zeitung The Guardian (18.9.2011) bescheiden formulierte: „In the 18th and 19th century the phenomenon had huge importance. Scientists would time the passage of Venus from several vantage points on Earth. It was the only way to establish our own exact position in relation to the sun, and hence the universe around us. Observing the 2004 transit through my telescope, which I still have from my astronomy-obsessed teenage days, had no scientific value, but it was moving to see the mechanics of the sky. To see a planet actually move in front of another gave me a visual sense of my location in space.”

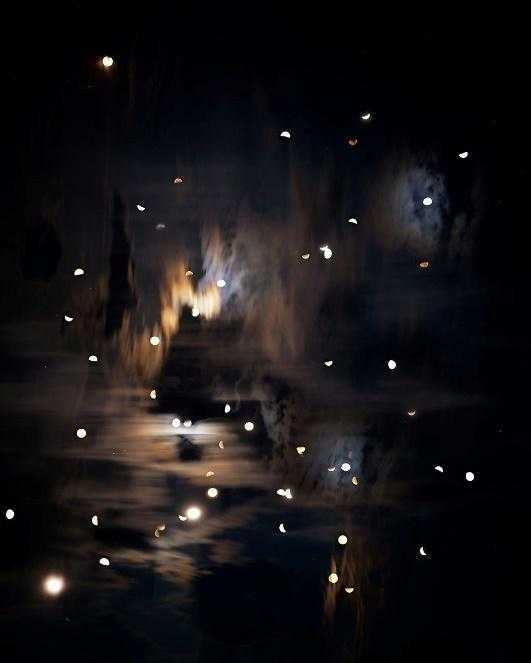

Sharon Harper (1966), Moon Studies and Star Scratches, No. 5-7, 2004, Chromogenic prints, each 127 x 101.6 cm, privately owned [Galerie Stefan Röpke, Köln]

Sharon Harper schuf 2004 eine Serie von Fotoarbeiten, die sie „Mondstudien und Sternenkratzer“ nannte. Harper eröffnet damit einen Blick, den nur ihr Werkzeug, die Fotokamera, möglich macht. Durch Schließzeiten, Belichtung und Abdruck kann sie einen zeitlichen Verlauf festhalten, den wir mit menschlichem Auge nicht wahrnehmen können. Die Belichtung dauert oft mehrere Wochen, und das Resultat hebelt unser Zeit- und Ortsgefühl aus.

Blicke in die Zukunft

Die Sehnsucht nach den Sternen ist unverändert groß, so groß sogar, dass die Dark-Sky-Bewegung an Bedeutung und Zuspruch gewinnt. Die Lichtverschmutzung ist heute viel schlimmer als zu Van Goghs Zeiten und macht in unseren urbanen Welten einen unverstellten Blick auf den klaren Nachthimmel kaum noch möglich.

Künstler reagieren, manche agieren sogar und greifen ein. Der Amerikaner Trevor Paglen, der sich vor allem durch die kritische Analyse der Überwachungskameras auf der Erde einen Namen gemacht hat, beobachtet nicht nur Satelliten und Raumabfall, sondern entwickelte gemeinsam mit dem Nevada Museum of Art in Reno den Orbital Reflector. Das ist eine Plastik aus Plastik, die das erste Kunstobjekt im All werden sollte. Am 3. Dezember 2018 wurde sie an Bord der SpaceX-Rakete in den Weltraum befördert und sollte etwa drei Monate später bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre verglühen. Allerdings verloren die Kuratoren des Museums den Kontakt, und möglicherweise ist das Objekt jetzt selbst Teil des Raumabfalls geworden.

Der Niederländer Daan Roosegaarde, ein Erfinder-Designer-Bildhauer, macht sich über die 29.000 Objekte, die im Raum schweben, Sorgen, weil sie funktionierende Satelliten und damit unsere Kommunikation auf der Erde zerstören können. So abhängig sind wir bereits von unseren künstlichen Himmelskörpern geworden. Wie sein Landsmann Boyan Slat die Weltmeere vom Plastikmüll befreien will, so will Roosegaarde den Weltraum aufräumen.

Der ultimative Traum der Menschheit geht über das Beobachten der Sterne und die Reise zu ihnen hinaus. Eine der letzten Herausforderungen ist die Beantwortung der Frage, ob es noch andere Lebensformen im All gibt und, falls ja, ob es möglich ist, mit diesen Lebensformen in Kontakt zu treten. Schon im 19. Jahrhundert hatte man den Plan gefasst, Scheinwerfer in den Himmel strahlen zu lassen und diese Scheinwerfer so über ganz Europa zu verteilen, dass die Außerirdischen darin eine Sternenkonstellation erkennen, sich angesprochen und eingeladen fühlen würden. Da so eine Konstellation vom All aus gesehen aber nur wenig Sinn macht, da sie ja eine irdische Perspektive voraussetzt, wurde dieser Plan nie realisiert.

In den kommenden Jahrtausenden wird sich der Sternenhimmel nicht wesentlich verändern. Erst in etwa 100.000 Jahren werden die heutigen Konstellationen nicht mehr erkennbar sein. Ab und zu verschluckt ein schwarzes Loch eine ferne Galaxie, das tangiert die Lebenswirklichkeit auf der Erde jedoch nur wenig. Künstler werden auch weiterhin den Fortschritt der Wissenschaft mit ihren Mitteln interpretieren. Wie diese dann aussehen, lässt sich nicht vorhersagen.

Literatur

Geoffrey Batchen und Christina Barton, Dark Sky, Ausst.-Kat. Wellington (Adam Art Gallery Te Pataka Toi, Victoria University of Wellington) 2012.

Reinhold Baumstark (Hrsg.), Von neuen Sternen. Adam Elsheimers Flucht nach Ägypten, Ausst.-Kat. München (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek) 2005-06.

Bodo-Michael Baumunk und Ralf Bülow (Hrsg.), 7 Hügel – Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts, III: Weltraum. Sonne, Monde, Galaxien: Aufbruch ins Unbekannte, Ausst.-Kat. Berlin (Martin-Gropius-Bau) 2000.

Michael Benson, Cosmigraphics. Picturing Space Through Time, New York 2014.

Andreas Blühm (Hrsg.), Der Mond, Ausst-Kat. Köln (Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud) 2009.

Dieter Blume, Regenten des Himmels. Astrologische Bilder in Mittelalter und Renaissance, Berlin 2000.

Paul Bogard, The End of Night. Searching for Natural Darkness in an Age of Artificial Light, New York 2013.

Albert Boime, Vincent van Gogh. Die Sternennacht, Frankfurt am Main 1989.

Melani Bono (Hrsg.), Thomas Ruff: Stellar Landscapes, Ausst.-Kat. Münster (LWL Westfälisches Landesmuseum) 2011.

Horst Bredekamp, Der Mond die Sonne die Hand. Galilei der Künstler, Berlin 2007.

Jean Clair (Hrsg.), Cosmos. From Romanticism to the Avant-garde, Ausst.-Kat. Montreal (The Montreal Museum of Fine Arts) 1999.

Judy Egerton, Wright of Derby, Ausst.-Kat. London (Tate) 1990.

Einerseits der Sterne wegen ... Der Künstlerblick auf die Planeten, Ausst.-Kat. Baden-Baden (Staatliche Kunsthalle) 1999-2000.

Sjraar van Heugten u.a., Vincent van Gogh. Die Farben der Nacht, Ausst.-Kat. New York (Museum of Modern Art) und Amsterdam (Van Gogh Museum) 2008-09.

Imagination des Himmels, Bildwelten des Wissens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, Band 5.2, Berlin 2007.

Die Nacht, Ausst.-Kat. München (Haus der Kunst) 1998-99.

Benedict Nicholson, Joseph Wright of Derby. Painter of Light. London 1968.

Eileen Reeves, Painting the Heavens. Art and Science in the Age of Galileo, Princeton, New Jersey 1997.

Christopher Riopelle, Owen Gingerich, Andrzej Szczerski, Conversations with God: Jan Matejko’s Copernicus, Ausst.-Kat. London (National Gallery) 2021.

Rückkehr ins All, Ausst.-Kat. Hamburg (Hamburger Kunsthalle) 2005-2006.

The Starry Messenger, Ausst.-Kat. Compton Verney (Compton Verney Art Gallery) 2006.

Bruce Stephenson, Marvin Bolt, Anna Felicity Friedman, The Universe Unveiled. Instruments and Images through History, Chicago und Cambridge 2000.

Andreas Thielemann, Natur pur? Literarische Quellen und philosophische Ziele der Naturdarstellung bei Adam Elsheimer, in: Andreas Thielemann und Stefan Gronert (Hrsg.), Adam Elsheimer in Rom. Werk – Kontext – Wirkung, München 2008 (= Römische Studien der Bibliotheca Hertziana 23), S. 125-156.

Seite